Un estudio del Instituto de Neurociencias –centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)– aclara cómo sucede la transmisión de imágenes desde la retina al cerebro para poder ver en tres dimensiones. El trabajo, liderado por la investigadora Eloísa Herrera, se ha publicado en la revista Science Advances.

Ayuda a entender, además, la lateralidad en otros circuitos neuronales como el que hace posible la coordinación de movimientos entre ambos lados del cuerpo. Los programas genéticos que controlan los circuitos neuronales de la lateralidad suelen estar alterados en patologías como la espina bífida y en varios tipos de cáncer. Los nuevos detalles descritos en esta investigación podrían ayudar a prevenir su aparición.

Vía visual de ratones

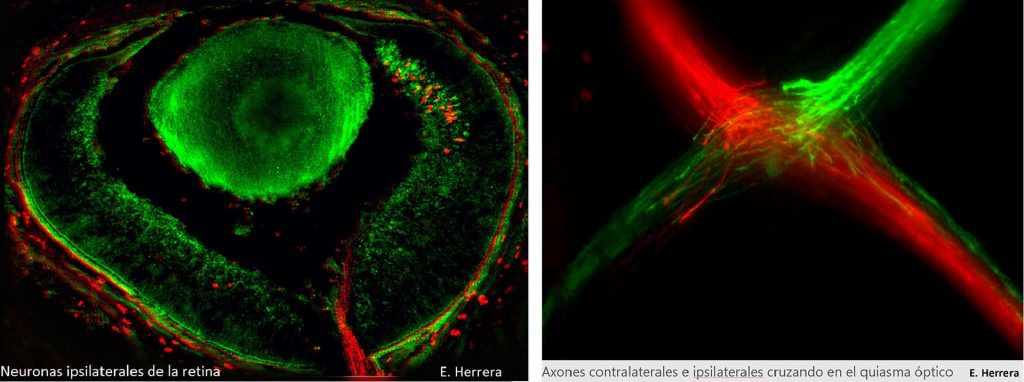

Este descubrimiento, de la mano de la doctora Herrera, se ha llevado a cabo en la vía visual de ratones. Muy parecida a la de otros muchos mamíferos, incluida la especie humana. Cada uno de los dos nervios ópticos que conectan las retinas con el cerebro está formado por multitud de fibras nerviosas. Los dos nervios ópticos confluyen en una estructura en forma de X, denominada quiasma óptico, situada en la base del cerebro. Herrera explica que esta organización anatómica permite al cerebro fusionar las imágenes ligeramente diferentes que recibe desde cada ojo para crear la sensación de tridimensionalidad.

Según los resultados del estudio, en el quiasma óptico, la proteína Zic2 actúa como un interruptor que apaga el programa genético que permite a los axones pasar al otro hemisferio cerebral. Este cambio de vía es el que hace posible que, a partir de dos imágenes planas procedentes de la retina, el cerebro cree una imagen tridimensional.

“Tenemos evidencias que este módulo -o programa genético- que hemos identificado como determinante de la lateralidad de las proyecciones visuales es usado por otro tipo de neuronas que forman parte de los circuitos. En los que también es esencial que fluya la información sensorial de un lado a otro. Como puede ser, por ejemplo, el sistema motor en el que es necesaria una coordinación entre ambos lados del cuerpo”, recalca.

La proteína Zic2

El trabajo revela, asimismo, el importante papel de la proteína Zic2 en la regulación de una vía de señalización celular denominada Wnt. Es fundamental para el correcto desarrollo del embrión y se encuentra en muchas especies. Desde moscas de la fruta hasta humanos. “Esta vía suele estar alterada en escenarios patológicos como la espina bífida u otros trastornos asociados a un cierre incompleto del tubo neural. Además de en varios tipos de cáncer”, apostilla la investigadora. Los nuevos detalles descritos en este trabajo sobre la regulación de esta vía a través de Zic2 ayudarán a comprender el origen de este tipo de patologías para tratar de prevenir su aparición.

Innovación en el sector salud: una apuesta del Parque Científico de la UMH

Hace años el laboratorio de la doctora Herrera -ubicado en el campus de Sant Joan d’Alacant de la UMH- descubrió que la proteína Zic2 hace posible la bilateralidad. Al conseguir que parte de las prolongaciones de las neuronas (los axones) permanezcan en el mismo hemisferio del que proceden. En este nuevo trabajo describen que para lograr que los axones permanezcan en el mismo hemisferio Zic2 apaga el programa genético que los hace cruzar al hemisferio opuesto.

2,5 millones para el CSIC-UMH

Pero esto no es todo en el Instituto de Neurociencias UMH-CSIC. Averiguar si las estructuras materiales que construye el ser humano cambian los patrones de pensamiento y la atención es el objetivo de su nuevo proyecto multidisciplinar. El estudio ha sido seleccionado por el European Research Council en la convocatoria Synergy Grant 2020. Se desarrollará hasta el año 2027 y contará con una financiación total de 10 millones de euros. Dos y medio de los cuales serán destinados al Instituto de Neurociencias. Se trata del mayor experimento de percepción visual activa en condiciones naturales y sociales realizado hasta la fecha.

La pregunta de partida es si las estructuras materiales que construyen el ser humano y la manera en la que transforma el paisaje y el entorno cambian los patrones de pensamiento y atención. Y el objetivo final de este estudio -titulado ‘Mentes materiales. Estudio de las interacciones entre el cerebro predictivo, los artefactos culturales y la exploración visual’- es averiguar si los cambios en las formas materiales a través de la historia permiten entender cómo surgió y cómo evolucionó la racionalidad de la especie humana.

Para dar respuesta a todas estas preguntas, los investigadores realizarán trabajos de campo y experimentos en diferentes contextos arqueológicos y sociedades vivas. En Europa, la India, África y América del Sur. El miembro del Instituto de Neurociencias Luis M. Martínez Otero -quien participa en el proyecto junto a profesionales de otras tres instituciones europeas- realizará los estudios de procesamiento predictivo y modelado matemático del proceso cognitivo.